|

| 圖片取自論文 |

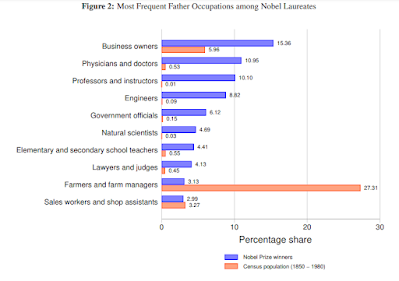

前幾天,《自然》雜誌出了一篇文章,告訴我們要得諾貝爾獎,需要有怎樣的條件。

簡單來說,那篇文章應該讓很多人都知道,此生與諾貝爾獎無緣。

但是,拿不到獎,有沒有希望當獲獎人的父母呢?來看看!

世界上發生的所有的事情,只要是跟科學相關的,都可能會出現在這裡。

|

| 微根孢黴。圖片取自維基百科 |

聽過「內共生」(endosymbiosis)這個名詞嗎?科學家認為,我們的粒線體與葉綠體,都是內共生的產物。所以,內共生對我們非常重要。

但是,這麼重要的過程,要研究卻不容易。最近,科學家使用了「微根孢黴」,終於了解了一些關於內共生的秘密。

|

| 抗生素耐受性測試。圖片取自維基百科 |

三十多年前我在醫院實習時,時不時的就會看到上圖右那樣的細菌測試結果。

那意味著,那隻細菌是抗藥菌。

通常,我們就會盡量挑選可用的抗生素來用,而醫師有時甚至得開立多種抗生素給被這樣的細菌感染的病患。

最近發表在《柳葉刀》的研究報告發現,我們跟細菌的戰爭,似乎,正在節節敗退。